Wieso es auch seine Vorteile hat, nicht selbst zu kochen

http://www.facebook.com/v/10150906332738723

Ort: Pont Saint-Louis, Künstler: leider unbekannt, Hintergrund: die Seine, Verpflegung: Die meisten Passanten haben hier Eisbecher von Berthillon in der Hand, der sich am diesem Eck befindet.

Anlass: Möglicherweise eine Art Vorgeschmack auf die Fête de la musique, die heute wie an jedem 21. Juni in ganz Paris stattfindet.

Fazit: Hach!

Es wird heller, sehe ich da ein Licht am Horizont …?

Pssst, wir wollen jetzt hübsch leise sein! Irgendwer da oben (oder wohl eher da unten) hat nämlich in den letzten Tagen vergessen, mir bei meinen Kochversuchen das übliche Haxl zu stellen. Er scheint wohl damit beschäftigt zu sein, anderswo sein Unwesen zu treiben. Griechenland? Fußball-EM? Valerie Trierweilers Twitter-Account?

Deswegen also ganz vorsichtig: Nein, wir haben uns in den vergangenen Tagen nicht zur Sicherheit nur noch von Liefer-Sushi ernährt. Au contraire! Wir haben beispielsweise Basilikumgnocchi (aus Nicole Stichs Kochbuch) bekommen.

Demnächst in diesem Kino

Desserts aus Gemüsen, darunter Tarte Tatin aus vanillisierten (vanillierten?) Auberginen, Avocado-Soufflé mit Äpfeln, Rote-Bete-Muffin mit cremigen Aprikosen oder Zucchini-Muffins, die mir ja schon einmal so hervorragend gelungen sind …

Wird getestet, sobald die Bikini-Diät beendet ist.

Übrigens: Hier würden Sie’s vermutlich am schnellsten erfahren.

Zwischenzeugnis

Was ich bisher gelernt habe.

1. Read the fu**ing recipe!

Vor allem bis zum Ende, vor allem, bevor du zu kochen beginnst. Das verhindert unter anderem, zwischendurch auf einen größeren Topf wechseln zu müssen, weil zu den 3 Esslöffeln Öl dann doch irgendwann noch vier Kilo Tomaten dazukommen.

2. Bereite alle Zutaten vor!

Ja, alle. Gewaschen, geschnitten, entkernt, getrocknet. Bau zur Not die Videokamera auf und übe den Satz: „Ich hab da schon mal was vorbereitet.“

3. Schneide Chilis nie ohne Handschuhe!

4. Lerne, die Flugbahn fallender Messer schneller zu berechnen, als du dafür brauchst, den Fuß vom voraussichtlichen Einschlagsort wegzuziehen.

5. Alles schmeckt besser mit Crème fraîche.

6. Es gibt Fleischsorten, die man lange kochen muss. Und welche, die man nur kurz braten darf.

7. Stelle nie Kartoffeln auf und geh dann Zeitung lesen! Du hast bis jetzt noch jedes Mal auf die Kartoffeln vergessen.

8. Das Gemüse ist dann auf den Punkt gegart, wenn du zum ersten Mal denkst, es könnte jetzt fertig sein. Nicht zehn Minuten später.

9. Es gibt ein Leben nach dem Kreuzkümmel.

10. Es empfiehlt sich, Ofenthermometer nicht mit bloßer Hand anzufassen. Vor allem solche, die 150° anzeigen.

11. Bepanthen hilft bei Brandwunden am besten, wenn es aufgetragen wird, sobald das Ofenthermometer von den Fingern gelöst werden konnte.

12. Read the fu**ing recipe!

Dies hier ist eine Therapiestunde mit Öffentlichkeitsrecht, herzlich willkommen! Nehmen Sie Platz, holen Sie sich einen Kaffee und räumen Sie bitte alle Rasierklingen aus meiner Reichweite. Küchenmesser besser auch. Also … Ihre Küchenmesser. Mit unseren kommt man derzeit wieder gerade mal durch ein hartes Ei.

Und das auch nur, wenn es von mir hartgekocht wurde.

Bei unserer letzten Sitzung riet mir mein Therapeut, nach all den Fehlschlägen auch wieder einmal das Positive zu sehen. Er musste das ziemlich laut sagen, damit ich es draußen auf der Balkonbrüstung noch hören konnte.

„Das Positive!“, schnaubte ich zurück. „Ich werde schon als Köchin für Betriebsversammlungen gebucht, damit die Angestellten froh sind, gefeuert zu werden! Wo bleibt da das Positive?“

„Eine neue Einkommensquelle …?“ versuchte er verzweifelt zu spindoktern, weil ihm vermutlich gerade eingefallen war, dass seine Putzfrau vor kurzem das Balkongeländer frisch eingelassen hatte.

„… mit wohl eher geringen Chancen auf Stammkundschaft!“ erwiderte ich so bitter, wie mein letzter Zucchiniauflauf geraten war.

„Nun kommen Sie doch erst einmal wieder herein“, sagte er mit seiner liebenswürdigsten Therapeutenstimme, „Ihre Stunde ist nämlich abgelaufen. Und wenn Sie jetzt noch springen, zahlt das die Haftpflicht nicht. Dann gehen Sie nach Hause in Ihre Küche und blicken sich ein wenig um. Und ich bin mir sicher, dass Ihnen dort sehr viel mehr gelungen ist, als Sie wahrhaben wollen. Nächsten Dienstag um vier, wie immer?“

Ich trottete nach Hause und ignorierte absichtlich jede rote Fußgängerampel. Dann fiel mir ein, dass ich ja in Paris war. Ich wartete also bei den nächsten Kreuzungen extra auf Grün, aber keiner der sonst so zuverlässigen Motorradfahrer wollte mich diesmal über den Haufen fahren. Nicht einmal ein Radfahrer erbarmte sich meiner, dabei hatte ich extra jene Route gewählt, die normalerweise voll ist mit Vélib‘-Touristen, die zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder auf einem Fahrrad sitzen. „Ja, streiken denn schon wieder alle?“ greinte ich gen Himmel, aber es half alles nichts. Ich kam lebend zu Hause an.

In die Küche also. Mein erster Blick fiel auf den Kühlschrank, in dem noch der letzte Kartoffelsalatversuch darauf wartete Schimmel anzusetzen, damit ich ihn endlich ohne schlechtes Gewissen (die Kinder in Afrika!) wegschmeißen konnte.

Doch Moment! Er hatte nichts von Kochen gesagt!

Und leuchtete mir da am Kühlschrank nicht meine eigene Erfindung (patent pending) entgegen, um die ganzen Alufolien- und Klarsichtfolien- und Backpapierrollen immer griffbereit zu haben, ohne sich ein spießiges Abrollteil montieren zu müssen?

Ich erinnerte mich an den Tag zurück, an dem ich die unglaublich geniale Idee hatte, die Dinger mit Magnetstreifen an die Kühlschranktür zu pappen. (Seit damals heißt die Becker-Faust übrigens Neudecker-Faust. Minimaler Unterschied.)

Der Abroller ist von Muji, die Magnetstreifen sind aus dem Bastlerbedarf.

Beim Backpapier genügt ein Streifen, der hineingelegt wird und immer wieder in die jeweils neue Packung übersiedelt.

(Die Alufolie wartet derzeit noch auf ihren neuen Abroller, der alte war in seiner Funktion als Testpilot abgestürzt. Wir werden ihn nie vergessen.)

Unsere Küche hat zwar für Pariser Verhältnisse geradezu Versailler-Spiegelsaal-Ausmaße, trotzdem kann ich ungenutzte Flächen nur schwer ertragen. Noch dazu, wenn man sie so nutzbringend verwenden kann wie die Tür des Tiefkühlers.

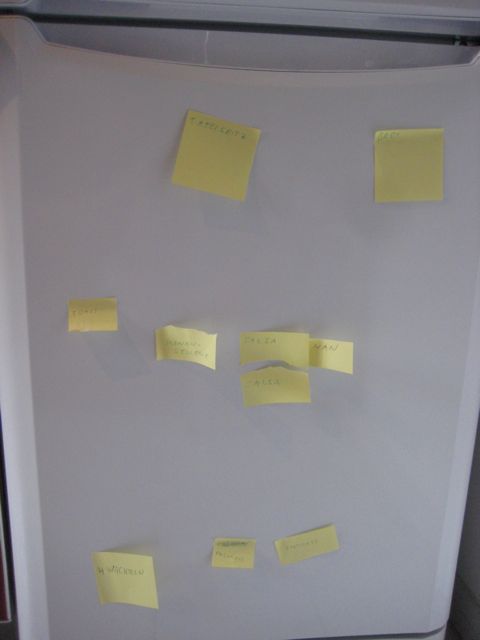

Drin is‘, was drauf steht. Jedenfalls, solange alle Mitbewohner die Inhaltsangabe immer schön updaten.

Und überhaupt sind Post-its in einer Küche ja total praktisch.

Mir ging es langsam besser. Ich blickte mich weiter um und sah die – derzeit – ultimative Gewürzaufbewahrung.

Auf die Idee mit den Dosen ist Nicole Stich gekommen, und ich hoffe, sie hat sich rechtzeitig Anteile an der Herstellerfirma gesichert. Auf diese Gewürzdosen, die licht- und luftdicht sind, haben wir vor gut zwei Jahren umgestellt (ich musste für die französischen Gewürzmengen eine Spezialgröße bestellen). Zuerst wohnten sie in einem Regal, das ich aus Drahtablagekörben und Kabelbindern gebastelt hatte. (Man kann nämlich ALLES aus Kabelbindern machen! Kabelbinder werden eines Tages diese Erde retten, glauben Sie mir!)

Dann hausten die Dosen ein paar Monate lang in einer simplen Schublade, wo sie zwar einfach und schnell zur Hand waren, wo man aber nach den hintersten Gewürzen immer mühsam kramen musste. Also machte ich mich in schlaflosen Nächten und prokrastinierenden Tagen auf die Suche nach der ultimativen Lösung.

Und fand sie bei Ikea. (Ich verrate Ihnen jetzt nicht, dass ich diese Körbe in Wien gekauft und sie in einem Koffer, in den außer ihnen dann nur noch das hier gepasst hat, nach Paris geschleppt habe, weil sie hier nicht und nicht lieferbar waren. Nein, das verrate ich Ihnen jetzt nicht.)

Die zugehörigen Bügel waren zu lang, man hätte sich nach den untersten Dosen schon beinahe bücken müssen.

Also wurden sie durch S-Haken ersetzt. Man kann nämlich ALLES aus S-Haken machen! S-Haken werden eines Tages die Welt retten, glauben Sie mir!

Das Ganze hängt an einer Stange, die ich noch in meinem Bastelfundus hatte (deshalb nie etwas wegwerfen, liebe Kinder!) und die auf dem Kühlschrank einerseits und dem Regal andererseits ruht. Ich hasse es nämlich, Löcher zu bohren. Dübel sind für mich suspekte Wesen, ihnen ist nicht zu trauen.

Wie gesagt: Glatte, ungenutzte Flächen bringen mich um den Nachtschlaf. An diese hier wird eines Tages noch ein kleines Regal gebastelt werden (Kabelbinder! S-Haken!)

Bis dahin beherbergt sie des Gatten Küchenradio. Dessen erster Handgriff beim Kochen besteht nämlich immer darin, fip einzuschalten, den tatsächlich besten Musiksender dieses Kontinents. (Dank fip habe sogar ich die Bedeutung des Wortes eklektisch kapiert.) Und der Ventilator, an dem das Radio hängt, funktioniert ohnehin nicht.

Die Dunstabzugshaube hingegen funktioniert, schiebt bei uns allerdings eine eher ruhige Kugel. Weshalb sie gleich noch ein bissl was für ihr Geld tun darf.

Das ist übrigens ein grundlegender Unterschied zwischen dem Gatten und mir. Er würde Erbsen mit dem Skalpell schneiden, damit sie die Form haben, die er sich in den Kopf gesetzt hat. Aber es geht ihm sonstwo vorbei, wenn er nach Gewürzdosen kramen muss oder wenn ihm alle Siebe um die Ohren fliegen, während er versucht, das unterste hervorzuziehen. Mich hingegen machen diese Siebe seit Wochen unruhig. Schließlich habe ich nicht umsonst nach über zwei Jahren endlich unserer Reinigungshilfe abgewöhnt, alle Teller, Pfannen, Töpfe, Schüsseln und Tassen einfach in große, wackelige Stapel zu schlichten. Sie fand, es würde Platz sparen.

Der Luftraum unserer Küche ist noch relativ unbewohnt, ich muss wohl demnächst wieder zum Baumarkt. Denn nichts fühlt sich so gut an wie ein technisches Problem, das endlich gelöst ist. Ehrlich gesagt nicht einmal eine gelungene Topfentorte.

Mein Therapeut hatte recht. Mein Lebenswille war wiedergekehrt. Ich bin in der Küche tatsächlich ein kleines … nu, Genie hätte ich jetzt nicht unbedingt gesagt. Aber ganz unnütz bin ich jedenfalls nicht. Man muss ja nicht immer kochen.

Zu blöd zum Rühren

Freud und Leid, Triumph und Niederlage sind beim Kochen manchmal durch wenige Zehntelgrad getrennt. Durch eine entscheidende Prise Salz. Oder durch die Fähigkeit, das Etikett auf einer Gewürzdose richtig lesen zu können. Nachdem ich mit dem ersten genießbaren Huhn einen Triumph erlebt habe, der mich tagelang in Zeitlupe zur Musik von „Chariots of Fire“ durch Blumenwiesen springen hat lassen, holte mich kurz danach prompt die Realität ein.

Wir waren zu einer Soirée musicale eingeladen. Der Gatte wollte seine E-Gitarre mitbringen, ich mein selbstgebackenes Sauerteigbrot. Darauf bin ich mittlerweile manchmal richtig stolz. Und manchmal wünsche ich es zum Teufel. Aber das muss ich irgendwann einmal ausführlicher erklären.

Nachdem man ja eine organisierte Frau ist, die mittlerweile ein bisschen Erfahrung mit Brotbacken hat, kann man an einem Brotbacktag lo-cker! auch noch Connis Angebot annehmen, mal eben schnell zu Ikea mitzufahren.

Sagen Sie es nicht! Ich weiß, dass es auf keinem Kontinent dieser Erde einen Ikea gibt, der sich im gleichen Atemzug mit den Worten „mal eben schnell“ erwähnen lässt. Selbst, wenn man direkt daneben wohnen würde – was red ich! – selbst, wenn man IM verdammten Ikea selbst wohnen würde, wäre das nicht möglich! Schließlich räumen die den Hunderter-Sack Teelichte jedes Mal woanders hin.

Aber nein, wir fuhren „mal eben schnell“ zu Ikea. An einem Freitag Nachmittag. Über den Boulevard périphérique in Paris.

Es war derselbe Tag, an dem ich meine neue Küchenmaschine bekommen hatte. Die alte war meinen Brotteigen nicht mehr gewachsen, nicht einmal jenen, die man als vorschriftsmäßig bezeichnen hätte können. Und weil wir ja abends eingeladen waren, war für ein krankes Gehirn wie meines die naheliegendste Idee, mit der neuen, unbekannten Maschine vor dem Start zu Ikea einfach gleich die 1,3fache Brotteigmenge zu machen: ein großes Brot zum Mitbringen, ein kleines für uns. Ich überschlug die Menge grob im Kopf und kam zu dem Ergebnis: Das packt die Maschine schon.

Haben wir schon über meine Begabung für Mathematik gesprochen oder nur über meinen Orientierungssinn?

Ich mache es kurz: Das Brot wurde selbstverständlich nicht fertig. Genausowenig wie die Küchenmaschine mit den Teigmassen. Was nicht so schlimm war. Ich hatte beim Würzen in der Hektik nämlich Kreuzkümmel erwischt statt Kümmel.

Die Teigunmengen kamen am nächsten Tag in den Ofen, blieben jedoch massiv wie meine bereits legendären Zucchinimuffins. Wie schön, dass wir jetzt 2,5 Kilo hermetisches Kreuzkümmelbrot im Tiefkühler haben.

Beim nächsten Backversuch passte ich bei den Gewürzen auf wie ein Haftelmacher. Dafür war ich etwas großzügiger beim Sauerteig, damit man das Brot nicht wieder zum Fenster-Abdichten verwenden konnte. Das Ergebnis?

Immer noch massiv, dafür diesmal mit einem eindeutigen Sauergeschmack. Sagen wir so: Wenn ich Tauben nicht so abgrundtief hassen würde, hätten die hier für die nächsten Jahre genug zu fressen.

Das Brot war übrigens für unsere Champions-League-Soirée gedacht, zu der wir vergangenen Samstag geladen hatten. Pardon, wäre gedacht gewesen. Ich bin zwar rechtschutzversichert, aber bei fahrlässiger Körperverletzung helfen einem nicht einmal die.

An diesem Abend wollte ich auch noch einen Kartoffelsalat machen. „Wie servieren wir den?“ fragte der Gatte. „Die Marinade soll sich ja nicht mit meinen Frikadellen vermischen.“ „Ach, das wird schon gehen“, antwortete ich. „Sollen die Leute halt aufpassen, dass sie nicht zu viel Marinade mit auf den Teller tun.“

Seine Sorgen waren unbegründet. Ich habe die Kartoffeln nämlich wieder einmal zu Brei gekocht, und eine ähnliche Konsistenz hatte dann auch der „Salat“. Ich kann nämlich nicht einmal Kartoffeln kochen.

Und auch die Susi-Torte, die es als Dessert gab, geriet nur suboptimal, weil ich – trotz immerhin 25 Jahren Backerfahrung – offensichtlich noch immer nicht richtig umrühren kann. Es waren nämlich beide Teigspachteln im Geschirrspüler, weshalb ich zum ersten Mal Eischnee mit einem simplen Löffel unter den restlichen Kuchenteig heben musste. Eine offensichtlich unbewältigbare Herausforderung. Ich bekam den Teig nämlich nicht ordentlich durchgemischt, ein Teil der Schokolade blieb in der Mitte der Schüssel kleben, und die Susi-Torte wurde deshalb ein wenig weich.

Man sagt mir, es wäre niemandem aufgefallen. Aber man ist ja auch verheiratet mit mir. Und man muss es vielleicht wirklich positiv sehen: Auf diese Weise verschafft einem diese Torte keinen sofortigen Herzinfarkt, sondern man kann vorher wenigstens noch fertigessen!

Unnötig zu erwähnen, dass ich das zweite Dessert, Mark Bittmans unbeschreiblich genialen Milchreis, viel zu spät in den Ofen geschoben habe, weshalb er trotz Verlängerung und Elfmeterschießen nicht rechtzeitig fertig geworden ist.

Wer hier jetzt einen Freudschen Fehler vermutet, verursacht durch meine unbewusstes Verlangen, den Milchreis mit niemandem teilen zu müssen, der … dem … der soll das Rezept erst einmal ausprobieren. Dann reden wir weiter.

Morgen steht die nächste Soirée an. Song Contest, selbstverständlich. (Kleiner Einschub: Wer ORF (Zweikanalton) oder FM4 empfangen kann, MUSS sich den unbedingt von Christoph Grissemann und Dirk Stermann kommentieren lassen. Aber sorgen Sie besser für eine gute Unterlage. In absolut jedweder Hinsicht.)

Unsere morgigen Gäste bekommen diesmal übrigens nur einen Gatten-Kartoffelsalat. Sicherheitshalber. Und aber doch wieder eine Susi-Torte. Diesmal habe ich ordentlich umgerührt.

Der gebackene Tortenboden, auf den dann die Creme gefüllt wird. Beides übrigens ein und dieselbe Masse. Der perfekte Mord.

Und gerade ruht auch der nächste Brotteig. Diesmal wieder nach dem Sicherheitsrezept. Die selbstgebackenen Grissini (aus Nicole Stichs Buch) sind schon fertig.

Heute hatte es in Paris übrigens 30 Grad. Intelligente Menschen stehen an solchen Tagen vermutlich auch nicht andauernd am Ofen.

Mein Hirn ist ein Nudelsieb

Also bitte: Schauen Sie sich diesen Film an, zur Not auch in der deutschen Version (die ich nicht kenne, weil ich bei englischsprachigen Filmen eine leichte Synchronisationsunverträglichkeit habe).

Wer sich nix um gutes Essen schert, wird die Geschichte und die wunderbar gezeichneten (uh, Wortspiel!) Charaktere lieben.

Wer aber auch nur ein Mal in seinem Leben etwas richtig lecker gefunden hat, und sei das eine Extrawurstsemmel mit Gurkerl, der wird von diesem Film verzaubert werden.

So wie wir die vergangenen 20 Male.

Brei ist mein Gemüse

Aber schlecht kochen kann ich selbst. Dazu muss ich mich nicht 90 Minuten in einen Zug und zwei Stunden in ein Restaurant setzen. Vor allem für zu weiches Gemüse bin ich unerreichte Meisterin aller Klassen. Früher pflegte ich Gemüse so lange zu kochen, bis es sich in seine kleinsten Bestandteile zerlegt hatte. Ich rede nicht gern darüber, aber die erste Kernspaltung im zivilen Bereich fand in meiner Küche statt.

Mittlerweile versuche ich immerhin, Gemüse so zuzubereiten, dass am Ende noch Spuren von Vitaminen vorhanden sind. Ich habe auch kein Problem mehr zu erkennen, wann es perfekt gegart ist. Es ist genau der Zeitpunkt, wo ich beschließe, es einfach noch zehn Minuten länger zu kochen.

Zu den Gründen sind wir in der Therapie noch nicht vorgedrungen. Offensichtlich habe ich größere Angst, Gemüse zu kurz zu kochen, als, es zu Brei zu verarbeiten. Prägendes Erlebnis in der frühen Kindheit, vermutlich.

Auch als ich vor kurzem Jaden Hairs Korean Beef Rice Bowl (steht bereits auf der Deppensicher-Liste) nachgekocht habe, wollte ich ihren Angaben nicht so recht trauen und habe bei jedem Gemüse locker ein bis zwei Minuten draufgeschlagen. Nur, um nachher festzustellen, dass das Gemüse zu weich ist.

Ich habe mir jetzt auf den Rezeptausdruck groß „Glaub dieser Frau! Sie weiß, wovon sie spricht!“ geschrieben. Und weiß jetzt schon, dass ich mich auch beim nächsten Mal wieder nicht dran halten werde. (Es gibt doch so viele Phobien, ist darunter auch die „Gemüse könnte zu roh sein“-Phobie?)

Und doch gibt es ein Gericht, das für meine zwanghafte Art, alles zu Brei zu verarbeiten, ideal ist: Ratatouille, DAS französische Gemüsegericht schlechthin. Bevor Sie jetzt aufstöhnen: Dieses „Rezept“ habe ich bei niemand Geringerem als Gérard Depardieu gelernt! Und bevor Sie jetzt ätzen, dass der nicht so aussähe, als ob er gutes von schlechtem Essen unterscheiden könne, lesen Sie, was der Gatte so über ihn schreibt.

Für diesen Artikel waren wir zwei Tage bei Gérard* zu Besuch, worüber ich ohnehin noch einmal ausführlich erzählen muss. Tagsüber düste er mit dem Gatten und einem der nettesten Fotografen der Welt durch seine Weinberge, abends kochte er für uns. Ein anbetungswürdiges, in Butter gebratenes Rinderfilet, auf das vor dem Servieren jeweils noch ein Stückchen Butter kam. (Du beurre, du beurre, du beurre!) Aber auch ein Ratatouille, das nicht minder delikat war. Dafür ließ uns Gérard* Zucchini, Tomaten, Melanzani (Auberginen) und was er sonst bei unserem Beutezug im Dorf-Supermarkt in den Einkaufswagen geschaufelt hatte, klein schneiden, warf alles in einen riesigen Topf, legte den Deckel drauf und vergaß es eine Zeitlang, deren genaue Länge vermutlich keine große Bedeutung hat. „So vermischen sich alle Säfte“, erklärte er mir, die ich ihn mit großen Augen beobachtete.

Gérards* Ratatouille gewinnt keinen Schönheitspreis, aber da sind sich die beiden ja ähnlich. Ich weiß jetzt jedenfalls, wieso mir dieser Typ so wahnsinnig sympathisch ist.

Mittlerweile sind wir aber doch wieder dazu übergegangen, das Ratatouille etwas schonender zuzubereiten, vor allem im Rahmen unseres neuen Projekts „Wir leben ab sofort viel gesünder, jedenfalls, sobald das halbe Kilo Rillettes vom Wochenende weg ist“. Empfehlenswert, wenngleich aufwändig, ist Nigel Slaters Version, der jedes Gemüse einzeln anbrät, bevor er alles gemeinsam in den Ofen schiebt. (Wenn’s schnell gehen soll, kann man das mit dem Anbraten auch lassen, aber das haben Sie nicht von mir.)

Ach, und Orléans? Nja, war eh nett. Wir haben Jeanne d’Arc zu Pferde durch die Innenstadt reiten gesehen, was ich mir ja zuerst etwas nekrophil vorgestellt hatte, aber siehe da:

Außerdem mag ich, wie hier selbst Kleinstkinder bei historischen Umzügen einfach mitgeschliffen werden.

Er hätte noch so einen schönen, zu seinem Kostüm passenden Strohhut gehabt, aber er fand, er hätte kein Hutgesicht.

Orléans können wir jedenfalls von der To-do-Liste streichen. Und der Gatte hat auch versprochen, sich morgen einen aktuellen Michelin zu kaufen.

*Ich finde, wenn man von jemandem mehrfach geküsst wurde, darf man über ihn auch per „Gérard hat …“ erzählen.

Ach, es war wunderbar! Ich hatte Tränen in den Augen. Sogar der Gatte war still vor Bewunderung. Es war: meine erste saftige Hühnerbrust!

Ich habe die Anweisungen des Schinkenweltmeisters befolgt und das Huhn ins heiße Rohr geschoben, eine Schale Wasser druntergestellt, nach einer Viertelstunde die Temperatur runtergedreht – trocken.

Ich habe das Huhn in eine Salzkruste gepackt –

trocken. Und eine rechte Patzerei, wie meine Mutter sagen würde.

Ich habe das Rezept meines Freundes Klaus Kamolz ausprobiert und das Huhn auf eine Bierdose gestülpt, auf dass es laufend von innen befeuchtet werde.

Das Huhn blieb wieder trocken, dafür kein Auge.*

Es muss übrigens kein Ottakringer sein, laut Klaus geht auch Pilsner Urquell:

Vielleicht hätte ich es hier in Paris ja auf eine Flasche Bordeaux stecken sollen.

Und bevor Sie jetzt was von der Würde der Kreatur kommentieren, warten Sie noch eine Sekunde, dann haben Sie alles in einem Aufwasch:

So sieht ein nacktes Huhn aus, bevor es nach Frau Ziiis Hainan-Reis-Rezept in den Suppentopf kommt.

Und so von hinten (unten?), für diejenigen, die heute besonders hart drauf sind.

Und ja, ich habe es selbst mit diesem Rezept geschafft, das Huhn, sagen wir, nicht wirklich saftig zu kriegen. Trotz mittels Atomuhr eingehaltener Garzeiten. Ich schätze, es ist der Höhenunterschied. Bei uns im 4. Stock gart einfach alles schneller.

Ich habe das Huhn gespatchcocked (heute ist eh schon alles egal), also das Rückgrat rausgeschnitten, das Huhn aufgeklappt und flach aufs Backblech gelegt – trocken.

Wobei ich hier das Kunststück vollbrachte, dass die Brüste alles, nur nicht saftig waren, die Keulen aber trotzdem noch weitere 45 Minuten brauchten, um durch zu sein.

Ich war genau ein einziges Mal mit dem Resultat zufrieden: als ich zwei Hühnerbrüste mit meiner Baumarkt-Sous-vide-Methode zubereitete. Es war ein Moment der Erleuchtung: So konnte Huhn schmecken! Man konnte es sogar ohne Sauce essen! Es lag also nicht an den französischen Hühnern, denen ich schon zu unterstellen gewillt war, sie wären einfach genauso fettfrei wie die Pariserinnen. Nein, es lag schlicht und einfach an mir!

(Ok, letzteres war keine so große Erleuchtung …)

Doch ich war noch nicht bereit, gebratenes Huhn aufzugeben. Andere können das auch, sagte ich mir, du schaffst es!, sagte ich mir, so schnell lässt dich der Gatte keinen Glühweintopf anschaffen, sagte ich mir.

Vor ein paar Tagen dann hatte ich ausnahmsweise wieder blanc de poulet gekauft. Üblicherweise kommen uns hier nämlich nur ganze Hühner ins Haus. Ich glaube, ich wollte auch wieder die Sous-vide-Versuchsanordnung aufbauen. Doch vermutlich habe ich – comme d’habitude – zu spät mit allem begonnen. Außerdem wollte ich es doch noch einmal mit meinem Bratenthermometer probieren. Schließlich wurde uns beim Lenôtre-Fleischkurs auch eine Liste mit den Gartemperaturen unterschiedlicher Fleischsorten mitgegeben. Geflügelfilets sollen 62°C im Kern haben, Keulen 70°C.

Ich hegte schon lange den Verdacht, dass all die tollen Zeitvorgaben nicht für unseren Ofen gelten, weil dort 180°C irgendwie … andere 180°C sind als bei normalen Öfen. Was genau da drin passiert, werde ich nie erfahren, aber bei einem Test mit nicht weniger als drei Thermometern wurden nicht weniger als drei unterschiedliche Temperaturen angezeigt. Mit einem Spielraum von so 20, 30 Grad. Seither nenne ich ihn nur noch unsere Slotmachine. Eine mit einem sehr sehr großen Slot.

Ich bräunte die Filets also brav in der Pfanne an, rammte dem dickeren das Thermometer hinein und legte sie in den Ofen, der auf 180°C vorgeheizt war – oder auch nicht – und wartete. (Mein Thermometer hat auch noch einen kleinen drahtlosen Empfänger, sodass man während des Wartens hervorragend Fernsehen kann.)

Und siehe da: Sie waren wunderbar! Sogar der Gatte sagte – und ich zitiere hier aus Notizen: „Das hätte ich mit meinen Methoden nicht so hingekriegt.“

Wieso also nicht gleich mit Thermometer? Falscher Ehrgeiz, vermutlich. Das berüchtigte Stützräder-Syndrom. Wenn ich nur daran denke, wieviele unschuldige, mit Liebe großgezogene französische Fermier-Hühner durch meine Borniertheit gleich noch einmal dran glauben mussten, wird mir ohnehin schwummrig. Ab sofort gilt jedenfalls: Nicht ohne mein Thermometer!

* Und noch ein Fünfer in die Kalaua-Kasse!

Wie ich einmal ein Rezept ohne Bild nachkochte

Also beschloss ich, M.s Anregung zu folgen und das Rezept „Feine Weißkohlpäckchen“ von Yotam Ottolenghi nachzukochen. Ottolenghi füllt Weißkohlblätter mit einer Mischung aus angebratenen Nudeln, Reis, Ricotta und Pinienkernen und bäckt sie dann im Ofen. Kurze Stundenwiederholung: Es handelt sich hier um ein Rezept ohne Bild. Was in einem Kochbuch üblicherweise ein Garant dafür ist, dass ich nicht einmal die Überschrift lese. Aber nachdem M. ja nachdrücklich von diesem Gericht geschwärmt hatte, dachte ich mir: Blindflug mit Instrumenten, yeehaw!

Die erste Anweisung lautete, kleine Suppennudeln in Butter anzubraten.

Hm.

Wie jetzt.

Roh?

Sehen Sie, im theoretisch Kochen bin ich schon längst aus dem Nichtschwimmerbereich raus. Ich bilde mir ein, alle Zubereitungsarten zu kennen, die es so gibt. Vielleicht bis auf ein paar Molekulartechniken, aber die erkenne ich immerhin, wenn ich sie sehe. Wenn mir aber jemand aufträgt, rohe Nudeln anzubraten, gerate ich in Panikstarre. Ja, geht das denn? Hat er vielleicht nur vergessen dazuzuschreiben, dass man sie vorher kochen muss? Ist das ein Fehler im Rezept, den ausgerechnet ich, Koch-Bambi, als erste weltweit entdecke?

Glauben Sie mir, dieser Gedanke war mir nicht so fern – was vermutlich mehr über mich aussagt, als mir lieb ist.

In Fällen von Ja-Nein-Entscheidungen, oder Links-Rechts, oder Schwarz-Weiß, oder Gekocht-Roh, oder „Das linke Klo oder das rechte?“ setzt in meinem Gehirn immer ein ebenso blitzartiger wie elaborierter Entscheidungsprozess ein. Ich debattiere mit mir selbst die Pros und Kontras, die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten, möglichen Einwände, Erfahrungswerte und durch Logik fundierten Vermutungen. Bei der Klo-Frage (ist vielleicht eher eine Frauensache) geht mein Gehirn eine extensive Liste von Entscheidungkriterien durch:

– Auf welches gehen normale Frauen? Wahrscheinlich gleich das rechte. Also nehme ich das linke.

– Aber wenn normale Frauen sich auch denken, dass andere normale Frauen eher aufs rechte gehen, würden sie dann nicht eher aufs linke gehen? Nehme ich also doch das rechte.

– Aber wie viele von den anderen Frauen machen sich so viele Gedanken darüber, welches Klo sie nehmen sollen? Die gehen sicher gleich auf das erstbeste, also das rechte. Ich nehme doch das linke.

Das geht drei gefühlte Hirn-Stunden lang so, bis entweder eine Notfallsentscheidung getroffen werden muss, eines der Klos mittlerweile ohnehin besetzt ist, es kein Klopapier gibt, die Klobrille erst trockengelegt werden muss oder ich entnervt aufgebe und hoffe, als nächstes auf ein Drei-Kabinen-WC zu treffen, wo ich dann immer die hinterste Kabine wähle, weil alle anderen sicher nicht so gaga sind und einfach immer auf das erste freie gehen.

Wenn sie das denn tun.

Ja-Nein-Entscheidungen, zu denen auch Hierlinksoderhierrechts?-Dilemmata gehören, laufen im Prinzip nach dem gleichen Schema ab, wobei ich mich aufgrund jahrzehntelanger Erfahrungswerte (besonders bei Linksoderrechts) nach dem Schlussgong sicherheitshalber doch für das Gegenteil vom endgültigen Denkergebnis entscheide. Man kann mir vor allem orientierungsmäßig einfach nicht über den Weg trauen. Man kann allerdings von meinem untrüglichen, nachgerade hellseherischen Instinkt für die falsche Richtung profitieren und ergo in die andere gehen.

Ähnlich wäre es also bei der Frage gewesen, ob die Nudeln roh oder gekocht angebraten werden. Hier konkurrierten beispielsweise unter anderem die Argumente

„In einem Kochbuch stehen die Anleitungen doch immer deppengerecht aufbereitet drin! Die sagen dir ja sogar, wo bei einer Tomate oben ist!“

sowie

„Hat der normale Mensch schon jemals etwas von roh angebratenen Nudeln gehört? Der geht davon aus, dass jeder Idiot weiß, dass sie vorher gekocht gehören! Rohe Nudeln? Sonst noch was!“

Anstatt, wie sonst üblich, mich am Ende dieser Debatte (wer braucht schon Diskussionspartner?!) zielsicher für das Falsche zu entscheiden, zog ich sicherheitshalber das angetraute Kochlexikon zu Rate.

„Doch, ich glaube schon, dass man rohe Nudeln anbraten kann.“

„Und was soll das bringen?“

„Keine Ahnung, die werden dann wahrscheinlich … knuspriger?“

Ich vertraue dem Gatten, was Kochen anbelangt, bekanntlich blind. Es war also reiner Zufall, dass ich kurz danach M. anrief und beiläufig auf das Nudelthema zu sprechen kam.

„Ja, doch, die werden roh angebraten! Ich hab mich auch zuerst gewundert, aber das funktioniert!“

„Und die brechen dabei nicht ab?“

„Nicht, wenn man’s vorsichtig macht.“

Nachdem ich also nach läppischen 2,5 Stunden alle theoretischen Fragen geklärt hatte, begann ich bereits mit einem geradezu vorbildlichen Mise-en-place.

Wenigstens das habe ich mittlerweile gelernt. Oder sagen wir, so gut wie. Beim nächsten Mal reibe ich den Parmesan gleich, und röste die Pinienkerne auch noch an, bevor ich mich ans tatsächliche Kochen mache. Dieses Streber-Setting hat nämlich nicht verhindert, dass mir, während ich die Kohlblätter einzeln und sanftfingrig abgenibbelt habe, die Pinienkerne dann doch ein bisschen dunkel geraten sind.

Nicht so schlimm, ich hatte eh 20 Gramm zu wenig. (So genau scheißt keine Pinie.)

Ich hatte zuvor bereits brav meinen Gemüsefond angesetzt (ohne Anbrennen!)

und ihn ausgiebig abtropfen lassen.

(Hatte ich schon erwähnt, dass ich in meiner Kindheit zu viel MacGyver gesehen habe?)

Kohlblätter abnibbeln und blanchieren.

Testen, ob der Kochwein korkig ist.

Und los geht’s: So sehen übrigens angebratene, rohe Suppennudeln aus (braun), kurz nachdem sie mit dem Reis (weiß) vermischt wurden.

Und das ist die Masse mit Ricotta und Pinienkernen.

Das soll jetzt nicht falsch verstanden werden, aber ich weiß jetzt, an welchem Punkt Ottolenghi auf die Idee gekommen ist, das Zeug in Kohlblätter zu wickeln.

Was übrigens sogar Feinmotorikern wie mir überraschend gut gelingt. Sieht das nicht vorbildlich aus?

Dann wird alles mit Wein (sofern noch was übrig ist) und Gemüsefond übergossen und in den Ofen geschoben.

Das Schwarze soll übrigens so (oder wenigstens so ungefähr – die Kamera ist schuld), das ist der Parmesan, mit dem die Päckchen kurz vor Schluss gratiniert werden. Ich habe mich jedenfalls genau an Ottolenghis Zeitvorgaben gehalten.

Dann kam der Moment der Wahrheit: Die Weißkohlpäckchen waren … okeh. Ich weiß nicht, ob die fehlenden 20 Gramm Pinienkerne den entscheidenden Kick gegeben hätten oder ich einfach generell großzügiger mit Salz und Pfeffer hätte sein dürfen. Auf jeden Fall waren sie irgendwie ein bisschen blah. Der Gatte bekrittelte den eher bröseligen Zustand des Ricotta, der tatsächlich nichts fürs Auge war. (Wir essen hier nämlich auch mit den Augen, damit der Mund frei bleibt fürs Reden.) Und die von Ottolenghi versprochene „angenehm leichte und zarte Konsistenz“, die die Kombination von Reis und Nudeln ergeben hätte sollen, wäre mir so jetzt auch nicht aufgefallen.

Die Weißkohlpäckchen haben mein Verhältnis zu Yotam Ottolenghis Kochbuch leider nicht entscheidend verbessert. Ich weiß, viele schwärmen von ihm, und es begann mit dem Zitronen-Auberginen-Risotto auch ganz vielversprechend, aber an den zweiten Versuch kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, außer dass wir das nicht noch einmal essen wollten. Nichtsdestotrotz stehen noch seine Safrantagliatelle mit Gewürzbutter auf der Liste (die Nudelmaschine braucht ein bisschen Auslauf), und ich bin auch durchaus für weitere Empfehlungen offen.

Kann ja mittlerweile sogar ein Rezept ohne Bild sein.