2. Schultag: in der Fleisch-Klasse

Nachdem der Fisch-Kurs bei Lenôtre mehr oder weniger verletzungsfrei überstanden war, und der Gatte den Erste-Hilfe-Koffer frisch aufgefüllt hatte, war ich wild entschlossen, auch noch den Rest vom Kochen zu lernen. Das mit dem Fleisch.

Diesmal sammelten sich ganz wenige andere Schulkinder im Lenôtre-Shop. Um genau zu sein: keines. Ich war allein.

ALLEIN!

Jede Chance, einen Fehler durch geschicktes Ablenken zu vertuschen – dahin.

Jede Möglichkeit, vom Kollegen abzuschreiben – aussichtslos.

Jede Hoffnung, der Lehrer könnte meinen blanken Gesichtsausdruck übersehen, der auf deutsch „WAS HAT ER GESAGT??“ heißt – vergiss es.

Andererseits: Bleibt am Schluss mehr für Zuhause übrig! Versöhnt.

Diesmal kochten wir:

– eine Lammkeule am Spieß (werde ich in Ermangelung eines Spießes zuhause nicht nachmachen müssen)

– ein Huhn

– ein Roastbeef

plus die üblichen Nebengeräusche.

Kleine Stundenwiederholung:

Wir haben Roastbeef in Butter und (Oliven-)Öl angebraten und bei 180°C ins Rohr geschoben.

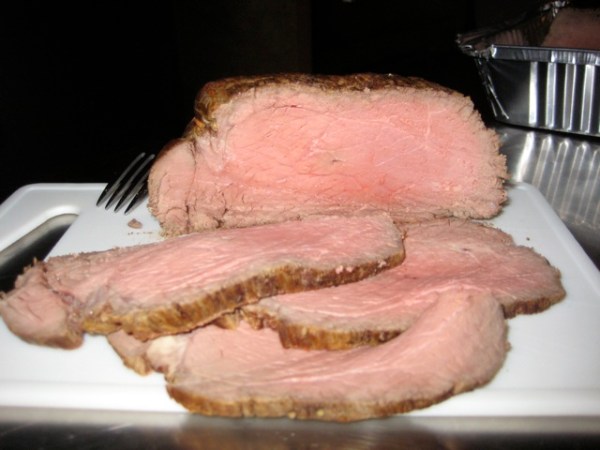

Nach rund 30 Minuten (sowie idealerweise weiteren 30 Minuten Ruhen) sah es so aus:

(Es war übrigens durchaus roséiger, als meine Kamera wahrhaben wollte.)

Monsieur le chef betonte, dass man das Fleisch erst nach dem Anbraten salze. Und hier können wir gern einmal grundsätzlich werden.

Die Kurzform: Einigt euch endlich!

Die extended version: Wenn jeder etwas anderes sagt, wie soll ein hoffnungsvoller junger Mensch jemals kochen lernen? In einem der letzten Feinschmecker gab nämlich Hans Stefan Steinheuer von der Alten Post in Bad Neuenahr genau den gegenteiligen Befehl: vor dem Anbraten salzen. Auch unser Freund M., der hier in Paris bei niemand Geringerem als dem französischen Sternesammler Alain Ducasse kocht, reibt das Fleisch vorher ordentlich mit Salz ein und lässt es nach Möglichkeit noch ein bisschen so stehen. Und es gibt sogar die Theorie, dass richtig heftiges Vorab-Salzen qualitativ minderwertiges Fleisch in ein 1A-Filet verwandeln kann. Wiederum andererseits war das nicht das erste Mal, dass ich gehört hätte, man solle erst nachher salzen.

Wir Kochanfänger dieser Welt rufen euch also zu: Gebt uns klare Anweisungen! Je mehr Wege nach Rom führen, umso eher verlaufen wir uns! Wenn der eine hü sagt und der andere hott – aber beide zum selben Ziel kommen, woran kann man sich dann noch halten? Das ist der erste Schritt in die Anarchie, ich sag’s Ihnen!

Wo waren wir gerade? Richtig, Roastbeef. Ich wollte Monsieur le chef ja nicht widersprechen, außerdem betrug sich das ganze just in jenen fünf Minuten pro Jahr, in denen ich meine Besserwisserei im Griff habe. Aber Roastbeef konnte sogar ich schon vorher. Es lebe die Niedrigtemperaturmethode. Das ist der einzige Küchenvorgang, der sogar bei mir auf Anhieb klappte und dem ich nicht nur eine Kapelle, sondern einen eigenen Blogeintrag stiften müsste. Deppengesichert durch ein Küchengadget, ohne das ich mittlerweile nicht einmal mehr Wasser koche. Und wie heißt es so schön? Never change a winning Garmethode.

Wir wendeten uns dem Huhn zu. Zur Vorbereitung schneide man „am Pürzel das Fettding mit Drüsen“ weg. So steht es jedenfalls in meinen Notizen, wobei ich bereits jetzt keine Ahnung mehr habe, wie Monsieur le Chef zu Pürzel sagte. Ich muss auch gestehen, dass ich diese Anweisung seither nur sporadisch befolge, was das Resultat nicht wirklich entscheidend beeinflusst. Meine Hühner kriegt man nach wie vor nur unter schwerem Sauceneinsatz runter, und daran ist sicher nicht die Pürzeldrüse schuld. Doch dazu ein andermal.

Monsieur kappte das letzte Glied vom Flügel, an dem eh nix dran ist, und löste den Glücksknochen aus, der später beim Tranchieren der Brustfilets stören würde. Dann demonstrierte er zwei unterschiedliche Varianten, wie man das Huhn fürs Braten verschnürt. Mit denen könnte ich hier jetzt to-tal angeben – wenn ich eine Videokamera dabeigehabt hätte, um mir alles zu merken. (Wir erinnern uns: Allein!) Eine Variante nennt man in Frankreich die amerikanische Art, „à l’Americaine“, und ich weiß immerhin noch, dass man dafür eine riesige Spicknadel braucht, um den Küchenspagat brutal mitten durch das arme Hendl zu jagen. Die andere war die, ähm, herkömmliche Variante, die sicher auch fürs weihnachtliche Geschenkeverpacken ganz praktisch gewesen wäre, aber wie gesagt. Ich schnüre meine Hühner also nach wie vor freistil, was meistens in eine mittelschwere Bondage-Session ausartet. Was weder der Tierschutzverein noch mein Vater jemals zu sehen bekommen dürfen.

Monsieur schob das Huhn in den kalten Ofen, stellte auf 180°C und achtete darauf, dass ich ausnahmsweise leserlich notierte: „Immer auf der Seite anfangen!! Dann andere Seite, dann Brust nach oben!“ Dies würde dem ewigen Huhn-Dilemma Abhilfe verschaffen, dass die Brust immer schon völlig trocken ist, wenn die Haxerln gerade beginnen, nicht mehr gesundheitsgefährdend zu sein.

Was soll ich sagen? Das Ergebnis seiner Methode war leider nicht überzeugender als alle anderen Ratschläge, die man in Paris beim Kauf seines Poulet bekommt. Der Mann auf unserem Markt, den wir den Schinkenweltmeister nennen, weil sein Stand mit Fach-Auszeichnungen tapeziert ist, schwört beispielsweise auf Vorheizen auf 220°C, Huhn rein, nach einer Viertelstunde Temperatur runter auf 180°C, und immer eine Schale mit Wasser dazustellen. Siehe oben: viele Wege, von denen allerdings keiner wirklich nach Rom führt, sondern immer knapp dran vorbei. Aber daran wird gerade gearbeitet.

Nach vier Stunden Privatissimum packte ich die Beute ein (wir erinnern uns: Allein!) und schleppte sie nach Hause. Das Roastbeef, das Huhn und die Lammkeule vom Spieß:

Wir haben drei Tage lang schwer gearbeitet, aber wir haben alles weggekriegt. Und ich meckere nie wieder über die hohe Kursgebühr.

Wie ich einmal drei Mal versuchte, weißen Nougat zu machen

Eine fixe Idee fängt immer ganz harmlos an.

Ich bin mir sicher, dass jeder Leiter einer geschlossenen Anstalt diese These bestätigen kann. Napoleon wollte als Schulkind sicher auch erst einmal nur die zweite Hälfte von seinem Pult.

Eine meiner fixen Ideen (da gibt’s einige) ist es, weißen Nougat (Torrone) selbst herzustellen. Es fing auch bei mir ganz harmlos an, in diesem Fall mit einem Gastgeschenk. John und Vicky kamen zu Besuch und brachten eine Packung von dem Zeug mit. Ich weiß nicht mehr, ob es der berühmte französische Montélimar-Nougat war, aber das ist auch egal. Er war wunderbar.

Normale Menschen würden jetzt sagen: Na eh super, kann man ja gottseidank jederzeit im Supermarkt kaufen, wenn man Lust drauf hat.

Normale Menschen würden das auch tun.

Andere haben irgendwo eine Fehlschaltung im Gehirn (die dereinst ein hochbezahlter Therapeut aufzulösen haben wird), die in ihnen die Idee festsetzt, den Stoff selbst zu fabrizieren. Es hat vermutlich mit einer sehr logischen Form des Belohnungsprinzips zu tun. Man will/soll/darf ja nicht so viele Süßigkeiten essen, deshalb muss man sie sich hart erarbeiten, weil erst dann darf man. Und man sucht ja auch nur nach einem funktionierenden Rezept, um zu Weihnachten endlich etwas Selbstgebasteltes verschenken zu können. Ausreden, Ausreden.

Erfreulicherweise gibt es im Internet Spuren von hunderten anderen, die auch nicht den einfachen Weg in den Supermarkt gehen wollen.

Mein erster Versuch sah so aus:

Wenn Sie das freundlicherweise mit dem Wiki-Bild weiter oben vergleichen möchten, werden Sie sehen, dass zwischen beidem nicht einmal ein Funke von Übereinstimmung besteht. Das Rezept hatte ich von chefkoch.de, wo ich es jetzt leider nicht mehr finde, um überprüfen zu können, ob der Rezept-Autor einen an der Waffel hatte oder ich. Ich weiß ja, dass ich oft phänomenal danebenhaue, aber man erkennt zumindest immer, was es hätte werden sollen.

Der zweite Versuch folgte den Angaben auf einem meiner Lieblingskochblogs, delicious:days. Die Küche sah danach so aus:

Kochlateralschäden.

Bei der Zubereitung von weißem Nougat braucht man nämlich, ebenso wie beim Herstellen selbstgemachter Pasta, mindestens drei Hände. Besser vier. (Und einiges an Muskelkraft, wenn der Pariser Supermarkt Ihres Vertrauens keine gehackten Mandeln führt.) Zuerst wird Eischnee geschlagen, dann wird Honig gekocht und langsam in den Eischnee gerührt. Dann werden Zucker und Zuckersirup bis zu einer bestimmten, alles entscheidenden Temperatur gekocht und ebenfalls langsam in den Eischnee gerührt.

In diesem Stadium wandert die Masse dann gern die Rührbesen hinauf und lässt sich von dort ganz praktisch über die gesamte Küche verteilen. Oder die Rührschüssel beginnt sich aufgrund der Konsistenz des Schnees selbstständig zu machen, was die Zielgenauigkeit von wegen dem flüssigen Zucker doch einigermaßen beeinträchtigt. Da man aber gleichzeitig nicht ums Verrecken mit ebenjenem glühendheißen Zucker in Berührung kommen will, geraten die Ausweichmanöver fallweise ein wenig unkontrolliert.

So, aber, das Ergebnis!

Optisch und geschmacklich war das schon ein ziemlicher Knaller. Es hatte diese Süße, die beim ersten Bissen fast schon ein bisschen weh tut, aber auf der Stelle süchtig macht.

Habe ich gerade „aber“ geschrieben?

Das Problem, das auch bei delicious:days diskutiert wird, liegt in der Festigkeit des Nougats, respektive ihres Nichtvorhandenseins. Weder Kühlschrank noch Tiefkühler konnten die Masse in einen einigermaßen schnittfesten Block verwandeln, den man in transportfähige Würfel zerteilen hätte können. Musste ich also alles alleine essen.

In den Kommentaren bei delicious:days postete allerdings eine Gina eine weitere Variante des Rezepts, in der vor allem stand, dass man die Eischneemasse rund 20 Minuten lang weiterschlagen muss, damit sie nach dem Auskühlen fest wird.

Ergo der dritte Versuch.

Ja, ich finde auch, dass dies schon ziemlich gelungen aussieht. Vor allem auch, weil ich in der Zwischenzeit A4-große Oblaten bestellt hatte, die das Handling der Masse durchaus einfacher gestalteten. Jedenfalls: Festigkeit? Klassenziel erreicht. Geschmack? Hm, wie soll ich’s sagen. Dieses wunderbare Zucker-k.o. von Versuch Nr. 2 fehlte. (Was normale Menschen wiederum als Vorteil sehen würden.) Außerdem kann man diese Version blöderweise transportieren und deshalb von anderen Menschen aufessen lassen. Absolutes Minus.

Bevor ich die Versuchsreihe weiterführen konnte, haben sich leider mein Internist und mein Therapeut zusammengetan und mir bis auf Widerruf weitere Experimente untersagt. Mein Personal Trainer findet das sehr schade. Ich auch. Denn irgendwie ist mein Ehrgeiz gerade wieder erwacht …

Wie ich einmal versuchte Fond zu kochen

Das kommt übrigens heraus, wenn ich versuche Fond zu kochen. Beziehungsweise, wenn ich versuche, mich an Anweisungen zu halten.

Aber ich kann das alles erklären! Ich muss nur etwas ausholen, damit ich nicht gar so blöd dastehe.

In diesem Haushalt bin ich fürs Fondkochen zuständig. Besser gesagt, ich habe mich dafür zuständig erklärt, weil das ungefähr meinem Kochtalent entspricht: Gemüse klein hacken, Huhn dazu, zum Köcheln bringen, weiter Bejeweled spielen gehen.

Fondkochen befriedigt außerdem mein tiefes Bedürfnis nach Vorratshaltung. Das liegt bei uns in der Familie. Der Vorratsschrank meiner Mutter war immer ausreichend gefüllt, um auf jede überraschende Begierde reagieren zu können, und sei sie noch so ausgefallen. (Dorschleber, anyone?) Mit dem aktuellen Inhalt ihres Tiefkühlers kann man ein halbes österreichisches Bundesland über die nächsten drei Atomkriege bringen. Meine Mutter friert sogar Wasser ein.

Ich vermute, dass einer unserer Vorfahren mal was mit einem Eichhörnchen hatte.

Das Geniale an Fondvorräten ist allerdings, was der Gatte draus macht. Er pochiert darin, er macht Saucen, er hat noch jeden meiner Kochversuche mit Fonds genießbar gemacht. Und mit seiner magischen Kochkraft.

Bei uns zuhause kannten wir Fonds nur aus dem Wirtschaftsteil.* Wenn überhaupt, dann wurde hin und wieder ein Suppenwürfel über irgendwas drübergebröselt. Zumindest habe ich das später gemacht, wenn ich mal ganz fancy kochen wollte. Ich sehe zu viel Werbung, ich weiß.

Aber seit ich erlebt habe, was der Gatte aus Fonds machen kann, will ich ihm jederzeit eine ausreichende Menge davon zur Verfügung stellen.

In den ersten Monaten habe ich mir nicht viel dabei angetan. Diverse Gemüse beiläufig kleinschneiden, detto ein (Suppen-)Huhn, Wasser drauf, Bouquet garni dazu, zum Kochen bringen, Schaum abschöpfen, eine undefinierte Anzahl von Stunden vor sich hin köcheln lassen, feddisch. Für Gemüse- oder Kalbsfond das Ganze in grün.

Wolfram Siebeck bekam 1983 erboste Leserbriefe, weil er empfohlen hatte, das ausgekochte Huhn danach einfach zu entsorgen. Ich gebe zu, dass mir dieser sehr verschwenderische Teil des Fondkochens auch nie ganz angenehm war. Vor allem sind in Paris selbst die simplen Supermarkthühner immer noch schweineteuer. (Was auch daran liegen mag, dass ich sogar für Fond immer möglichst glückliche Hühner gekauft habe.) Ein Mal habe ich versucht, aus dem Strohfleisch eine Art Hühnerpâté zu machen. Doch darüber wollen wir den Mantel des gnädigen Schweigens breiten.

Dann stolperte ich über Michael Ruhlmans Anleitung, wie man aus den Karkassen von gegrilltem Gefügel genauso gut hervorragenden Fond bereiten kann. Der Gatte war damals, ich kann mich erinnern, eher skeptisch. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob meine ersten Versuche ihn überzeugen konnten. (Meine Vermutung wäre: eher nein.) Mittlerweile wird der Fond bei uns allerdings nur noch mit der ressourcenschonenderen Variante hergestellt.

Und irgendwann ist mir das mit dem Ehrgeiz passiert. Das kommt nämlich davon, wenn man zu viele Kochblogs abonniert hat und irgendwann glaubt, man könne das alles nachkochen.

Da hat nämlich Arthurs Tochter geschildert, wie das mit dem Fondkochen bei ihr so abläuft. Was soll ich sagen? Sie hatte mich bei „demi-glace“.

Das Problem ist nur, dass Frau Tochter für zurechnungsfähige Menschen schreibt. Die wissen, dass sie Angaben wie „bei voller Pulle in den Ofen“ oder „Dann lass es ruhig ein wenig qualmen.“ mit einem Körnchen Salz nehmen müssen. Die wissen, dass es zwar qualmen darf, aber auf keinen Fall anbrennen.

Koch-Bambi hingegen steht vor dem qualmenden Ofen und denkt nur: „Das wird schon stimmen so. Das gibt wahrscheinlich erst die richtige Würze.“ Bei Koch-Bambis Versuch, die Zutaten doch noch irgendwie vom Topfboden zu bekommen, bricht der Kochlöffel ab. Darauf denkt sich Koch-Bambi: „Na gut, dann lösch ich jetzt eben ab.“ Wenige Sekunden darauf blinzelt Koch-Bambi durch eine dichte, nach Noilly Prat duftende Nebelwolke auf die Hühnerknochen, die eigenartigerweise immer noch ziemlich schwarz sind. „Die hat gesagt, es muss rauchen“, presst Koch-Bambi durch die zusammengebissenen Zähne. „Das gehört so!“

Koch-Bambi macht unbeirrt weiter im Programm. Sie füllt mit Wasser auf, bringt ihren Fond wieder zum Kochen, lässt ihn viele Stunden vor sich hin köcheln, gießt ihn ab, kostet ihn, schüttet drei Liter angebrannt schmeckenden Hühnerfond in den Ausguss und beschließt, das nächste Mal einen Topf mit Teflonboden zu verwenden.

Und schreibt sich eine neue Erkenntnis auf die Liste: „Es darf nichts anbrennen.“

* Glauben Sie mir, der hat mir genauso weh getan wie Ihnen.

1. Schultag: in der Fisch-Klasse

Wenn man beschlossen hat kochen zu lernen, ist Paris so ziemlich die beste Stadt für dieses Vorhaben. Es gibt wahr lich massen haft Koch kurse in dieser Stadt. Und noch viele mehr.

Ich buchte also einen Kurs bei Lenôtre, die „Préparation et Cuisson des Poissons“ (Vorbereitung und Zubereitung von Fischen). Und ja, ich habe sicherheitshalber nachgeschaut, ob dafür irgendwelche Vorkenntnisse nötig wären. Am Vorabend lernte ich noch schnell alle Vokabel, die mir für diesen Kurs essenziell erschienen: schälen, Gräte, hacken, braten, Messer, bluten, Heftpflaster.

Am nächsten Morgen ist es soweit. Die anderen Kinder aus meiner Klasse und ich versammeln uns im Lenôtre-Pavillon auf den Champs Elysées. Praktischerweise sollen wir im kleinen Shop warten, der zwischen Restaurant und Lernküchen liegt, was eine ideale Umgebung ist für jemanden, dessen mentale Shoppingliste „Dinge, ohne die ich auf keinen Fall kochen lernen kann“* erst sieben Seiten umfasst.

Wir sind zu fünft, drei Damen, zwei Herren, von denen einer entweder bereits ein Profikoch ist – oder ein Klugscheißer vor dem Herrn. Ich fürchte, er ist ersteres. Die anderen wirken ebenfalls so, als ob sie durchaus schon einmal in einer Küche gestanden wären, und ich danke meiner Hellsicht, dass ich mir am Vorabend vom Gatten noch schnell zeigen habe lassen, wo bei einem Messer das Scharfe ist.

Die nächsten drei Stunden lang bereue ich zutiefst, jemals von Multitasking geschwärmt zu haben. Wir schälen und schneiden Gemüse für einen Fischfond, wir entgräten Fisch, wir enthäuten Lachs, wir öffnen Jakobsmuscheln und wiegen Gewürzmischungen ab. Wir löffeln Passionsfrüchte aus, mit denen der Tunfisch mariniert wird.

Monsieur le Kochlehrer bombardiert uns mit Fakten: 10 Gramm Gewürz pro Kilogramm Fisch, und zwar eine Mischung aus 100 Gramm Salz, 10 Gramm Pfeffer und 2 Gramm Cayennepfeffer. Krustentiere werden in Wasser mit 30 Gramm Salz pro Liter gekocht. Den Tunfisch haben wir übrigens in 10 Gramm Passionsfrucht pro Kilogramm mariniert. Ein Roux wird bei Lenôtre aus 100 Gramm Öl, 400 Gramm geklärter Butter und 600 Gramm Mehl bereitet.

Ich hoffe, man darf auch ein bisschen weniger verwenden, wenn man nur zu zweit ist.

Lachs und Forelle werden bis 50° C Kerntemperatur gegart, Tunfisch maximal bis 45° C. Vor dem Braten wird der Fisch trockengetupft, in den Dämpfer kommt er mit der Haut nach unten.

Meine Notizen degenerieren dank Stress und Sprache streckenweise zu verzweifeltem Lautschrift-Gekrakel. Was meinte er mit „matière rasse“?? [Matière grasse = Fett] Wer von uns wusste nicht, was Carvi (Kümmel) ist, sodass Monsieur le Chef ihn mit „der Cousin von Cumin“ erklären musste? [Im Zweifelsfall ich selbst.] Und zu wie vielen unterschiedlichen Schreibweisen von „Schalotten“ ist ein einzelner Mensch fähig? (Ich gestehe: Ich werde später sogar „Charlotten“ in meiner Mitschrift finden.)

Wenn ich gar nichts mehr verstehe, versuche ich abzuschreiben. Mit der Kamera. Von der Kollegin gegenüber. Also so:

Zuhause werde ich erkennen, dass ich ihre Schrift genauso wenig lesen kann wie meine eigene.

Aber siehe da, wir kriegen alles ohne größeres Blutvergießen hin:

Und wenn jemand einen Fehler macht und beispielsweise den dunkelgrünen Teil vom Lauch mit zu den anderen Gemüsen in die Pfanne schmeißt, ist Herr Lehrer sofort zur Stelle, um ihn wieder herauszufischen. (Zu meiner Verteidigung: Hätte die dumme Kuh von gegenüber ihre Abfallschüssel woanders hingestellt, wäre es erst gar nicht soweit gekommen!)

Kurz nach Mittag und also nach dreieinhalb Stunden Stehen ohne Pause (und dafür verlangen die Geld) wissen wir, wie’s geht und bekommen deshalb eine Tüte mit rohem Fisch mit nach Hause. Die Selbstüberschätzung trägt sich von allein.

Sie hält bis abends an, als ich den Gatten mit den Worten erschüttere: „Du, Liebling, ich kann jetzt kochen!“

Ich stelle ein paar Pfannen auf den Herd, bereite einen Dämpfeinsatz vor und werfe den Ofen an. Alles gleichzeitig, weil: Hat in der Schule ja auch funktioniert.

Als erstes brennen die Jakobsmuscheln an. Ich hatte sie nicht trockengetupft. Weil das mit dem Trockentupfen hat Herr Lehrer ja schließlich beim Kabeljau gesagt. Woher soll ich wissen, dass das für alles andere genauso gilt?

Während ich sie fluchend vom Pfannenboden stemme, kocht die Dämpfflüssigkeit im Topf nebenan so hoch, dass der Lachs plötzlich wieder schwimmen kann. Ich ziehe ihn gerade vom Feuer, als der Tunfisch in der Pfanne zu rauchen beginnt.

Der Gatte eilt, angelockt durch lautes Fluchen und ein durchdringendes Piepsen, das sich als der Brandmelder herausstellt, zu Hilfe. Was er besser nicht getan hätte. „Wie bitte“, fauche ich ihn an, „soll man kochen können, wenn man nur zwei Hände hat?“

An diesem Abend wird chez nous zum Dîner serviert: zu Tode gekochter Lachs, angebrannte Jakobsmuscheln sowie Tunfisch an schwarzgebrannten Passionsfruchtkernen.

Der Gatte liest mir, wie all meine Wünsche, von den Augen ab, dieses Essen in seinem eigenen Interesse nicht einmal mit liebevoll-motivierenden Lügen zu kommentieren.

* Mehr dazu ein andermal.

Der Gatte und der Pizzadienst

Wenn man 40 Jahre lang überlebt hat, ohne kochen zu können, wozu dann jetzt noch? Gute Frage. Ich glaube, der Gatte ist schuld. (Was er ja ohnehin immer und ständig ist – klare Aufgabenverteilung ist das Geheimnis einer glücklichen Ehe.)

Vor ihm war mein Leben von den Segnungen der Tiefkühlindustrie geprägt. Um mich nicht zu einseitig zu ernähren, bestellte ich hin und wieder auch Pizza. Und fallweise – man soll ja auch was Frisches essen – kochte, pardon, „kochte“ ich selbst. Meistens war das zu Tode gedünstetes Gemüse sowie Huhn, das zur Sicherheit (Salmonellen!) noch mit dem bereits matschigen Gemüse noch ein paar Runden drehen durfte, bis es wirklich durch und durch durch war.

Wenn ich Besuch hatte, gab es Wurst und Käse aus der Feinkostabteilung. Aber meistens gingen wir ohnehin ins Restaurant. Sicherheitshalber.

Das einzige, das ich – bis heute – immer und überall erfolgreich zustande gebracht habe, war eine leicht abgerüstete Version einer

Wiener Sachertorte.

170 g Butter mit einem Großteil von

170 g Zucker sowie

150 g aufgeweichter Koch- bzw. dunkler Schokolade schaumig schlagen und dabei nach und nach

6 Eigelb sowie

70 g Semmelbrösel hinzufügen.

6 Eiklar mit dem restlichen Zucker steif schlagen und unter die Schokomasse heben.

Das Ganze in eine gebutterte oder einfach mit Backpapier ausgelegte Springform füllen und ca. 1 Stunde bei „mäßiger Hitze“ (ich nehme wohl immer ca. 150° C) backen, bis die Torte den Stäbchentest besteht.

Laut dem ungeschriebenen Sachertorten-Rezept müsste die Torte nach dem Auskühlen noch dünn mit Marillenmarmelade bestrichen und dann mit einer Schokokuvertüre überzogen werden. Aber die „Patzerei“ (© Mutter Neudecker) tue ich mir schon seit Jahrzehnten nicht mehr an. Ganz abgesehen davon, dass in meinem ganzen Leben noch kein Kuchen mit einer glasurfähig glatten Oberfläche aus dem Ofen gekommen ist.

Das Geheimnis an diesem Rezept ist, dass die Torte immer saftig wird. Kleingeister würden es „sitzengeblieben“ nennen, aber die haben sie eindeutig noch nie gekostet.

Außerdem werden sitzengebliebene Kuchen ohnehin schwer unterbewertet. Eine mir nahe Verwandte wurde eines Tages dabei erwischt, wie sie den Kuchen, den wir Kinder immer zum Frühstück bekamen, während des Backens heimlich kurz aus dem Ofen holte und ihn ein paar Mal fest auf die Arbeitsfläche knallte.

Ich hätte nichts dagegen gehabt, mich auch mein restliches Leben lang von Pizza und Pseudo-Sachertorte zu ernähren. Doch dann kam der Mann. Sowie ein neuer Trend, der es schwer emanzipierten Frauen plötzlich erlaubte, in aller Öffentlichkeit übers Kochen zu sprechen und sogar vor Publikum Couscous-Rezepte auszutauschen. „Schicker kochen“, sozusagen.

Aber bleiben wir beim Mann. (Das tun wir ja sowieso.) Wie soll man seine Art zu kochen beschreiben? Er ist jemand, der aus drei Karotten und einem rostigen Nagel ein fünfgängiges Menü zaubern kann. Sein Rekord sind zwölf Beilagen für einen einzigen Gang. Früher, als ich noch viel weniger Ahnung vom Kochen hatte, allerdings mehr Zeit, um einkaufen zu gehen, schleppte ich einfach an, was mir im Supermarkt gefallen hatte. Das konnten dann eine Hühnerbrust, drei Stangen Lauch und ein Glas Nutella sein. Oder Kalbskotelettes, Aprikosen und rote Zwiebeln. Gern auch Grillwürstchen, Heidelbeerjoghurt und eine Tube Superkleber.

Wenn er nach Hause kam und ich ihm stolz meine Beute präsentierte, war da immer ein Moment, an dem ich Angst hatte, er könnte sagen: „Tut mir leid, Schatz. Aber das passt jetzt beim besten Willen nicht mehr zusammen.“ Jedenfalls machte er oft ein entsprechendes Gesicht. Doch dann konnte ich jedes Mal beobachten, wie er begann, verschiedene Kombinationen gedanklich hin und her zu schieben, aneinanderzuhalten, wieder zu verwerfen. Sobald es in seinem Kopf zu rattern aufgehört hatte, sagte er meistens: „Ich glaube, ich weiß schon, was ich machen werde …!“ Und eine Stunde später servierte er mir regelmäßig ein wunderbares Abendessen.

Er schneidet dünne Fisolen (auf deutsch: grüne Bohnen) der Länge nach, bereitet den Mangold nach Farben getrennt zu, blanchiert und schreckt in Eiswasser ab, wo ich einfach Gemüse in kochendes Wasser werfe, bis es sein letztes Vitaminchen ausgehaucht hat.

Meistens sind bei ihm alle vier Kochstellen in Betrieb, teilweise doppelt besetzt, sowie zwei Öfen. Ist am Schluss ein Topf sauber geblieben, hat er sich eindeutig nur ein Butterbrot geschmiert.

Meistens könnten wir, nachdem er gekocht hat, eine neue Küche gebrauchen. Sollten wir jemals ein Haus bauen, wird sie jedenfalls einen Abfluss im Boden haben, damit man sie nach dem Kochen einfach nur abkärchern muss. Aber der Aufwand heiligt das Ergebnis bei weitem!

Seit ich seinen Kochorgien beiwohnen darf, versuche ich mich nützlich zu machen. Nachdem er einfach nie genug Arbeitsfläche hat und haben wird, sehe ich es als meine Aufgabe, ihm den Weg freizuräumen. Ich ziehe ihm schmutzige Töpfe unter den Händen weg, sammle benutzte Utensilien ein und wische, wenn er nicht hinschaut, kurz den Arbeitstisch. Es sind die einzigen Momente, in denen wir beinahe an den Rand eines Streits geraten. ER findet nämlich, dass ich ihm immer im Weg stehe. Und dass ich ihm andauernd Sachen wegnehme, die er noch verwenden wollte.

Wobei … seit ich einmal Salatblätter in den Mist geworfen habe, die er kurz zuvor extra sorgfältig blanchiert hatte, versuche ich mich ein wenig zurückzuhalten. Das Problem ist nur: Ich halte Zurückhaltung nicht aus. Ich gehöre zu den „Clean as you go“-Menschen. Bevor ich einen benutzten Topf einfach zur Seite stelle, kann ich ihn gleich in den Geschirrspüler räumen. Ich kriege die Krätze, wenn ich einen Teller auf einen schmutzigen Arbeitstisch stellen muss. Ich empfinde tiefe Befriedigung, wenn die Hintergrundmusik während des Kochens vom Geschirrspüler kommt. Vielleicht ist das auch ein Grund, wieso es bei mir bislang nicht so richtig geklappt hat: Für mich ist ein Essen dann gelungen, wenn beim Servieren die Küche bereits wieder tipptopp aussieht. Ich schätze, ich sollte meine Prioritäten neu überdenken.

Der Entschluss, endlich selbst kochen zu lernen, kam mit unserem Umzug nach Paris. Ich bin hier Heimarbeiterin mit freier Zeiteinteilung, das heißt, ich kann jederzeit etwaige Töpfe oder Pfannen kontrollieren. Oder mir einen Nachmittag frei nehmen, um ein Salatdressing hinzukriegen, das einem nicht den Zahnschmelz wegätzt. Und ich kann hier einen Kochkurs besuchen. Davon gibt es in Paris pro Tag mehr als freie Taxis. Man kann mittags innerhalb einer Stunde unter Profiaufsicht sein Déjeuner zubereiten oder sich einen Nachmittag lang in die Geheimnisse der französischen Landküche einführen lassen. Man kann einen halben Tag damit verbringen, ein dreigängiges Menü zu kochen oder ausschließlich die Zubereitung von Saucen erlernen, von Macarons oder von Soufflés.

Ich kenne Männer, die einfach anhand von Jamie-Oliver-Büchern kochen gelernt haben. Dann kann das ja nicht so schwer sein.

Wie ich versuche kochen zu lernen, ohne dabei jemanden umzubringen

(So sieht es übrigens aus, wenn man Tapiocakügelchen kocht und währenddessen nur einmal kurz eine Runde Bejeweled spielen geht …)

Etwas in dieser Art passiert mir öfter. Ich gebe zu, dass ich nicht der konzentrierteste aller Menschen bin. Manchmal stehe ich auf, um etwas zu erledigen, aber sobald ich stehe, habe ich vergessen, was ich erledigen wollte. Dafür bin ich ein glühender Fan des Multitasking.

Nein, ich erkenne hier gerade keinen Zusammenhang.

Wenn ich also „koche“, fallen mir laufend Dinge ein, die währenddessen gemacht werden könnten: die Wäsche, der Download, das Computerspiel. Tapiocakugerln können ruhig allein vor sich hin kochen, da brauchen sie nicht mich dazu, um ihnen das Händchen zu halten. Manchmal kommt dann jedoch eine Kleinigkeit dazwischen: beispielsweise, dass ich bei Bejeweled schon ohne Probleme bis Level 8 komme. Das dauert. Oder dass es schon zwei Minuten her ist, seit ich zuletzt Facebook gecheckt habe. Oder dass mir eingefallen ist, was ich vorhin vorm Aufstehen erledigen wollte.

Tapiocamäßig nehme ich also alle Schuld auf mich.

Auch dieser Tortenboden, der einmal ein Pumpkin Pie hätte werden sollen, liegt nicht in meinem Verantwortungsbereich.

Ich schwöre, ich hatte alles nach Vorschrift gemacht! Wenn unser Ofen dann austickt, kann ich echt nichts dafür.

Etwas anders stellt sich die Lage bei diesem Schokopudding dar. Sieht gelungen aus, nicht?

Nicht.

Ich muss an dieser Stelle erklären, dass ich außer unter leichten Konzentrationsschwächen auch unter einer mittelschweren Spezialform von Legasthenie leide. Wenn zwei Wörter mit demselben Buchstaben beginnen, bin ich gehandicapt. In Wien gibt es eine U-Bahnlinie, deren beide Endstationen mit H beginnen: Heiligenstadt und Hütteldorf. Ich brauche jedes Mal drei Minuten, bis ich weiß, in welche Richtung ich muss. Oder hier in Paris: Bäckereien heißen Boulangeries, Metzgerläden Boucheries. Ich habe es tatsächlich einmal geschafft, in einem Restaurant zu fragen, von welcher Bäckerei sie ihre Male beziehen. (Ich habe nämlich auch nach wie vor Probleme mit den französischen Artikeln: la fois – das Mal, le foie – die Leber.)

Dem Pudding wurde die Hürde „Tablespoon – Teaspoon“ zum Verhängnis. Macht halt einen kleinen Unterschied, ob man einen Tee- oder einen Esslöffel Stärke hineinrührt.

Wie gut, dass ich genug davon gemacht hatte.

Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass diese Teaspoon-Legasthenie nicht immer fatal enden muss. Vor Jahren habe ich mich bei einer Panna cotta wieder einmal im Löffel vergriffen und statt ein paar Teelöffeln Zucker ein paar Esslöffel in die Creme gerührt. Wer rechnet auch ernsthaft damit, dass in einem Dessert nur vier Teelöffel Zucker sind?

Draufgekommen war ich noch rechtzeitig, als die Creme beim Rührbesenablecken sogar mir zu süß war. Statt mir jedoch, wie in ähnlichen Fällen üblich, zu denken: „Och, das wird schon seine Richtigkeit haben, vielleicht ist es beim Servieren ja nicht mehr so süß“, hatte ich damals ausnahmsweise logisch überlegt und sofort alles in die halbfertige Creme geschüttet, was noch da war: Buttermilch, Sahne, Joghurt – wäre irgendwo noch weiße Dispersion herumgestanden, ich hätte für nichts garantieren können.

Und was soll ich sagen? Es war die genialste Panna cotta meines Lebens. Und ich werde sie – wie Cary Grant sein Verjüngungsmittel in „Liebling, ich werde jünger“ – nie wieder reproduzieren können.

Eine beliebte Fehlerquelle lauert bei meinen Kochversuchen auch im Dividieren der Zutatenmengen. Ich bin ja mittlerweile immerhin schon so weit, dass ich einen Erstversuch nicht gleich für 12 Personen zubereite. Ehrlich gesagt, besser nicht einmal für vier. Und da ergibt es sich eben, dass ich brav alles runterrechne. Bis auf eine Zutat.

Das ist dann kein schöner Anblick:

50 Prozent Brotteigzutaten. 100 Prozent Wasser. Ergibt 150 Prozent Sondermüll.

Aber ich bemühe mich. Ich habe mittlerweile gelernt, den Geschirrspüler nicht dann einzuräumen, wenn ich gerade das Steak in die heiße Pfanne gelegt habe, sondern wenn ein Fond stundenlang vor sich hin köchelt. Ich drucke mir Rezepte aus (sorry, Bäume!) und schreibe mir die halbierten Zutatenmengen sicherheitshalber daneben, anstatt die Mengenangaben in Wunzschrift von einem PDF auf meinem iPod abzulesen und im Kopf runterzurechnen. Und ich kann inzwischen von den Segnungen des Mise en place berichten, das Menschen wie mir hilft, die Zucchini nicht erst dann zu schneiden, wenn sie schon längst in der Pfanne gebraucht werden.

Immerhin habe ich bis jetzt tatsächlich noch niemanden umgebracht. Meines Wissens nach, zumindest. Und ich kann mittlerweile ein paar Gerichte zubereiten, die tatsächlich so gut wie jedes Mal gelingen. Diese Pizza, zum Beispiel.

Oder Jakobsmuscheln mit Zitronen- und Shiso-Öl.

(Noch nie konnte man einfacher einen auf dicke Hose machen, glauben Sie mir.)

Ob ich allerdings eines Tages tatsächlich sagen kann: „Schatz, ich koche uns heute etwas.“ Statt „Schatz, ich ‚koche‘ uns heute etwas“, wage ich nicht zu hoffen. Wir werden dann jedenfalls nicht mehr in Paris leben. Ich sollte mich also besser ranhalten.